|

|

Eraser

|

Eraser2000

|

|

| 主翼 | 全長 | 3,170mm、2段上半角 | 3,100mm、2段上半角 |

| 全幅 |

245mm

|

||

| 翼端 |

F3J:Curl/Flat,

F3B:Flat only

|

||

| 翼型 |

MH32

|

||

| 翼面積 |

68dm2

|

64dm2

|

|

| 翼面荷重 |

-

|

||

| 構造 |

Glass-rohacell-Carbon(F3B)

Glass-balsa-glass/carbon(F3J) |

||

| 分割形式 |

3 pieces、2点ねじ止め

|

||

| 尾翼 | 形式 | V-Tail | |

| 翼型など | 8%NASA, 1 piece | ||

| その他 | 全備重量 | 2200-2300g (Ballast::+400g) |

2100-2200g |

| Radioギア | 6サーボ、7channel以上 | ||

| 胴体長 | 1,495mm Mould/Carbon補強 | ||

Eraser2000は、チェコ共和国のLubos Pazderka氏の設計による高性能F3B/F3J機です。元日本に住んでいたチェコ人のバラッカさんが、彼の工房を訪れた時の印象は、非常に信頼できる人だったとのことです。 仕上げは、極めて良く、長いV-tailが特徴です。1機毎にかんざしは正確にフィッティングされ、寸分の隙もなく組み上がります。胴体は比較的太く頑丈に作られており、メカ積みが容易です。

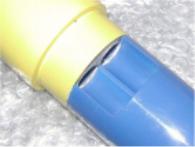

日本では2000年4月の関宿F3B選手権で岩田さん(上里/埼玉)により初めて使用されました。競技会では、曳航時及びタスクCのターンにおいて翼のたわみが大きいことが指摘されましたが、改良を依頼し、カーボンで強化されました。同様にエレベータのリンケージロッドも鋼鉄線からカーボン・ロッドに変更され、応答性能が改善されています。Eraser2000/F3Jには、翼端がカールアップしているものとフラットの2つのバージョンがあります。どちらも、グラス-バルサ-グラス/カーボンのサンドイッチ構造です。Eraser2000は、最新機種ですが、旧Eraserと比較すると最も大きな点は、翼端がフラットになり翼弦が大きくなったことです。翼長は少し短くなりました。ただし、F3Jバージョンはどちらもグラス-バルサ-グラス構造です。一方、F3Bバージョンは、フラットタイプのみで、グラス-ロハーセル-カーボンです。上の写真は、古いEraserで、翼端がカールアップしています。Lubos氏によれば、翼端をフラットにした大きな大きな理由は、米国マーケットを意識したためとのことです。ヨーロッパでは、カール・アップタイプが好まれるのに対し、米国では、フラットタイプが好まれるようです。しかし、希望すれば、カールアップタイプのEraser2000も作ってくれます。実際には、多くの人がF3B用にフラットタイプを、F3J用にカールアップタイプを使っています。また、Eraser2000は、好みの色や塗り分けも指定できます。